遊泳 SWIMMING

海で遊ぶときの注意

海はプールと違って、泳ぎが得意な方でも波や潮の流れにより、溺れてしまうことがあります。

海に行く前には、開設された海水浴場や自身の体調を確認するとともに、天気予報や持ち物をしっかり確認しましょう。

- 1 海水浴場に持っていくもの

- 2 まずは、海をよく知ろう

- 3 いつ、どこで、誰と泳ぐべきか

- 4 海にいる危険な海洋生物

- 5 お酒を飲んだら泳がない

- 6 子どもから離れない

- 7 自分の体調には素直に耳をかたむけて

1 海水浴場に持っていくもの

- 海水浴場に行く際には、ライフジャケットなどの浮力体※のほかに、笛や防水パック入り携帯電話等を持っていき、伝達手段を確保しましょう。

- ライフジャケットなどの浮力体を着用する際には、その用途や使用する海域によってタイプが異なることを考慮し、自身の身体に合ったものを選び、損傷箇所が無いかを確認してから正しく着用しましょう。

また、付属する取扱説明書を確認し、適切に管理しましょう。 - 海水浴の際には、基本的な装備品として以下の持ち物を持っておくと安心です。

- サンゴ礁や岩場におけるケガ防止や、危険な海洋生物から身を守るためには、ウェットスーツやマリンシューズが有効です。ウェットスーツには体温の低下を防止する効果もあります。

- 日焼け防止のためには、ラッシュガードやサーフハットが有効です。「ネオプレーン(ゴム)入りラッシュガード」であれば、体温の低下を防止する効果もあります。

- 熱中症予防のために、飲料水やスポーツドリンクを用意し、こまめな水分補給・塩分補給を心がけましょう。

- 非常時の連絡用として、スマートフォンや携帯電話も忘れないようにしましょう。

※ウエットスーツなど身体に密着し、簡単に外れないもの(浮き輪などのフロート遊具を除く。)

2 まずは、海をよく知ろう

浮力

- 人間は、肺に空気が入っていれば基本的に水に浮き、肺に空気が入っていないと水に沈みます。肺に空気が入っている場合、最大で人体の約5%(淡水では最大約2%)が浮きます。

ただし、海や川では、波や流れの影響によって十分に顔を水面上に出すことができず、呼吸が困難になる場合があるため注意が必要です。

天気と潮の満ち引き等

- 海に行く前に、あらかじめ天気や潮の満ち引き等を調べておきましょう。遊泳中、天気が悪くなると、強い風や落雷、高波による危険が増したり、海のそばでも波が打ち寄せ通ることができなくなる場所や、潮が引いているときには浅瀬でも、潮が満ちると歩いて帰れなくなる場所があります。

- 潮汐推算のページは⇒コチラ(海上保安庁海洋情報部が提供する潮汐推算のページにリンクしています。)

潮の満ち引きの影響により起きた事故

潮が引いているときに岩場に渡り、日光浴・遊泳をしていたところ、潮が満ちた状態となっていることに気づいたものの、自力で戻ることができなくなり、118番通報したもの。

風

- 海岸で吹く風には、オフショア(陸風)とオンショア(海風)の2つがあります。オフショアは陸から海へ、オンショアは海から陸へ吹く風のことです。昼間はオンショアになることが多いですが、気圧配置や地形によってはオフショアとなる場合もあります。オフショアが強いと、フロート遊具などの乗り物が沖へ沖へと流され、岸に戻れなくなるので十分に気をつける必要があります。このように、水に浮いている物は思った以上に風の影響を受けやすく、ちょっとした隙に流されてしまう場合があることを知っておきましょう。

強風の影響により起きた事故

小学生の児童が、波打ち際約2mのところで浮き輪に捕まり遊んでいたところ、父親が目を離した瞬間、沖合い10mほど流されており、父親が泳いで追いかけたが、流れるスピードが速く追いつけなかったもの。児童は沖合い100mまで流されたところで救助艇により救助された。

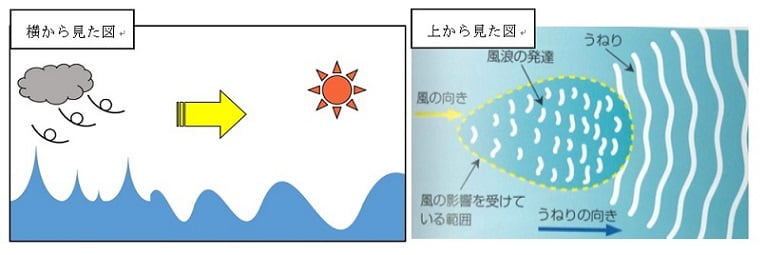

波浪

- 「波浪」にはその海域で吹いている風によって生成される波である「風浪(ふうろう)」と、発達してきた風浪が風の吹かない領域にまで伝わった波、あるいは風が弱まった場合や風向きが急に変化した場合に残された波である「うねり」の2つに分類されます。(風浪とうねりを併せて「波浪(はろう)」と呼びます。)

- 有義波高(ゆうぎはこう)

気象庁の予報でよく見る波の高さは、「有義波高」と呼ばれ、同じような波の状態が続くとき、100波に1波は有義波高の1.5倍、1000波に1波は有義波高の2倍近い高波が発生します。天気予報で波の高さが1メートルといわれていても、1000波に1波は2メートル近い波が発生する可能性があります。 - 注意すべき波

- 一発大波⇒波が重なり合った大波(三角波)が一箇所に集中して発生するとてつもなく大きな波

- 土用波⇒日本のはるか数千キロ南方の台風周辺で発生した波長の長い波が、太平洋沿岸まで伝わるうねり

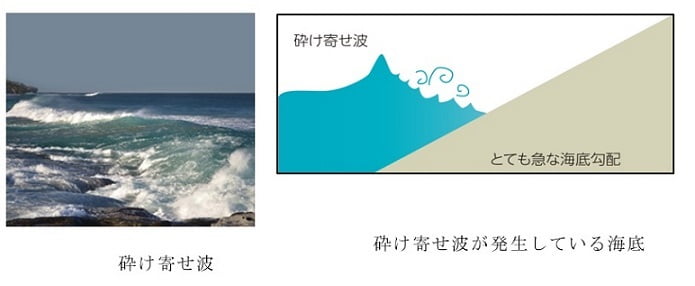

- 砕け波、砕け寄せ波⇒「3 いつ、どこで、誰と泳ぐべきか」参照

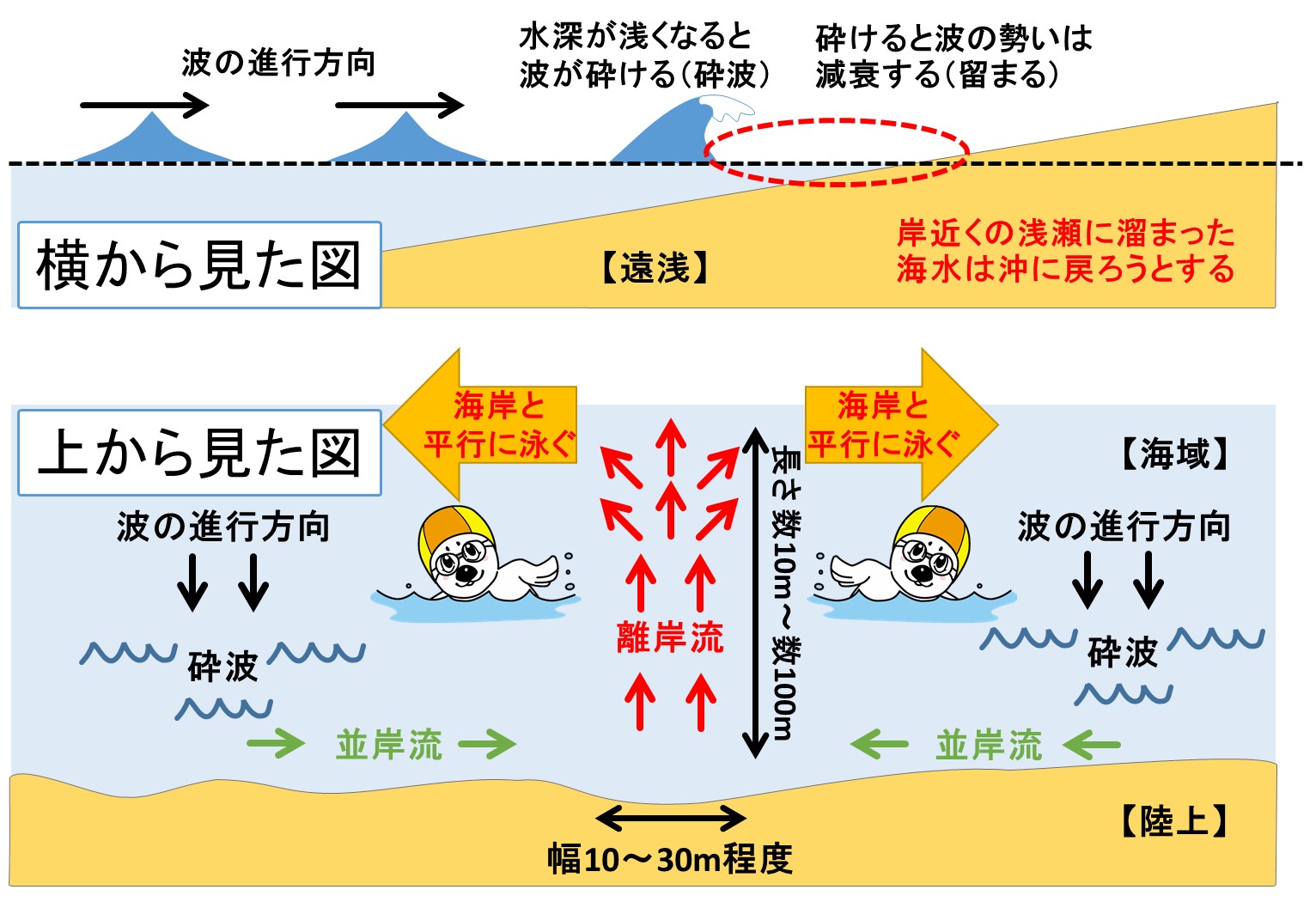

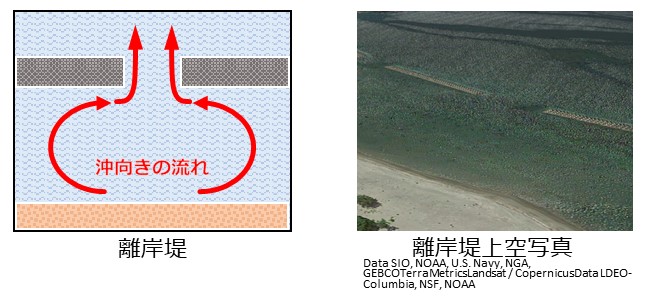

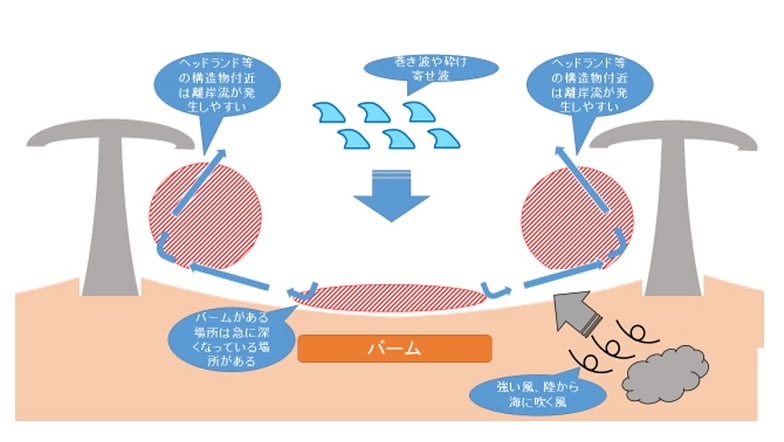

離岸流

- 沖に向かって発生する強い流れ「離岸流(りがんりゅう/リップカレント)」に注意しましょう。離岸流はとても強い流れのため、一旦この流れに巻き込まれてしまうと、気がつかないうちに沖まで流されてしまい大変危険です(オリンピック選手のように泳ぎが得意な方でも、逆らって泳ぐことは難しいと言われています。)。

- 離岸流は、幅が約10mから30mほどの狭い海域の流れです。沖に流された場合は、落ち着いて海岸と平行に泳いで離岸流から脱出しましょう。もしくはムリに泳がず楽な姿勢で浮いて救助を待つことも有効です。

浮き方の例は、「身に危険が迫ったと感じたときの対処法 3 浮き方の例」で紹介しています。

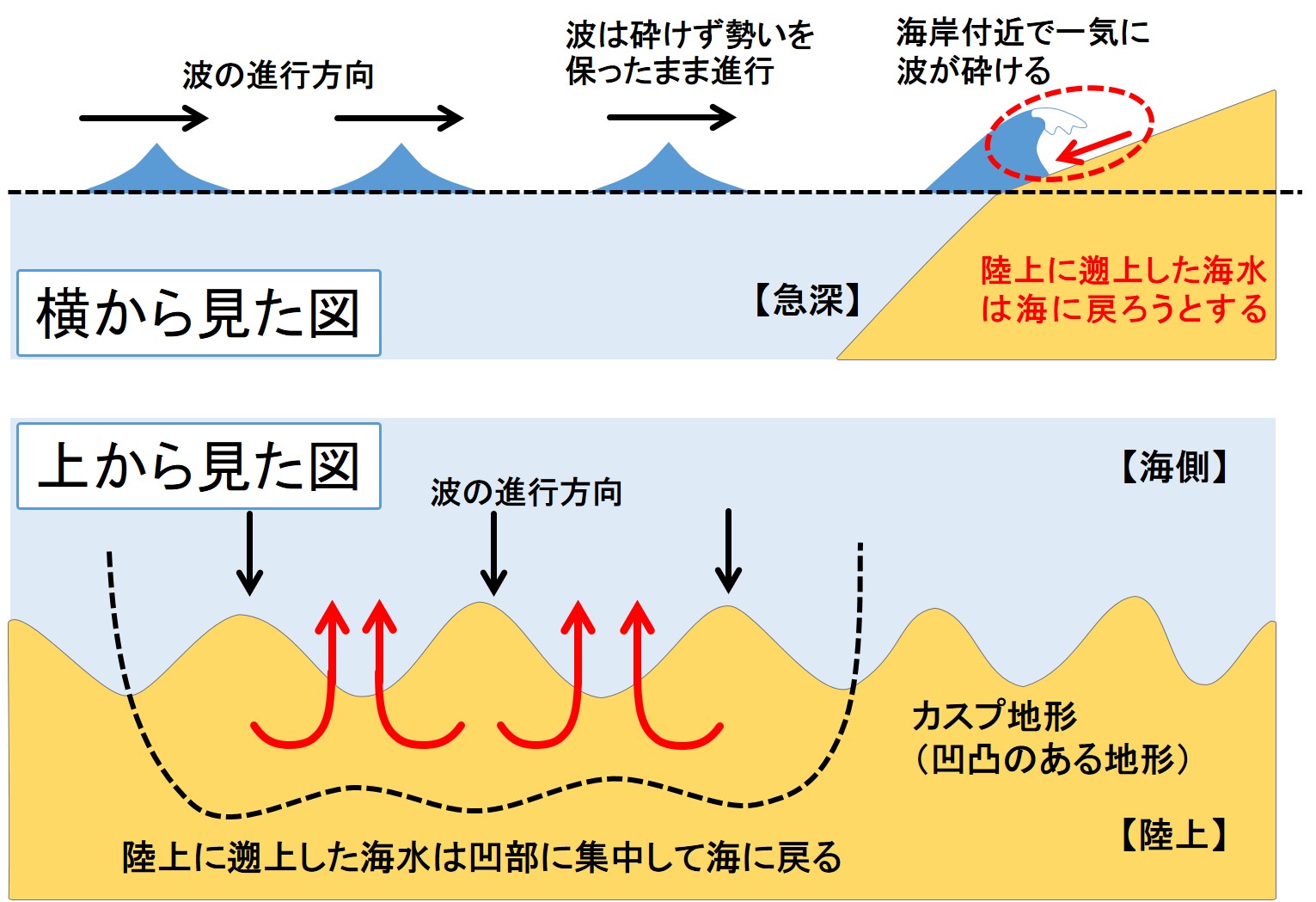

戻り流れ

- 下図のように、波打ち際が凹凸の地形(カスプ地形といいます。)の海岸は、陸上に遡上(さかのぼっていくこと。)した波が海に戻ろうとする際に強い流れ「戻り流れ」が発生する場合があります。波が高いときは海に近づかないようにしましょう。

地形、波や潮の流れの変化

- 海では、急に深くなる場所や、潮の満ち引きによって流れが速くなる場所があります。足が着かなかったり、帰れなくなったりしてあわてることのないように、自分の泳いでいる場所の地形を知っておきましょう。また、波や潮の流れは常に変化しています。海の状況をよく観察しておきましょう。

参考:川の場合

●自然の川は上流から下流までの様相は一様ではなく、川の規模や特徴も川毎に異なります。一般的に、川には深い所や流れの速い所があります。膝下程度の水位でも流れが速い場合、大人でも流されることがあります。

●自然の川は上流から下流までの様相は一様ではなく、川の規模や特徴も川毎に異なります。一般的に、川には深い所や流れの速い所があります。膝下程度の水位でも流れが速い場合、大人でも流されることがあります。流された場合、呼吸を確保するだけでなく、泳ぐなどの運動動作により、流れから逃れる(流れから受ける力を回避する)ことが必要です。

●水の中では溺水のリスクがあります。そして、流れの中では水理現象によって川底に向かおうとする力や物体を水中内に留めさせようとする力が生じます。それらのリスクに対して人間自身が有する浮力では不十分であり、リスクを最大限軽減させるためにはライフジャケットを着用することによる浮力の確保及び危険回避についての知識・動作等が必要です。

●水の中では溺水のリスクがあります。そして、流れの中では水理現象によって川底に向かおうとする力や物体を水中内に留めさせようとする力が生じます。それらのリスクに対して人間自身が有する浮力では不十分であり、リスクを最大限軽減させるためにはライフジャケットを着用することによる浮力の確保及び危険回避についての知識・動作等が必要です。

画像提供:(公財)河川財団 子どもの水辺サポートセンター

3 いつ、どこで、誰と泳ぐべきか

- 海では、管理された海水浴場で泳ぐようにしましょう。また、海や川等の自然環境で遊ぶ際には、自ら自分の命を守ること(セルフレスキュー)が基本となります。

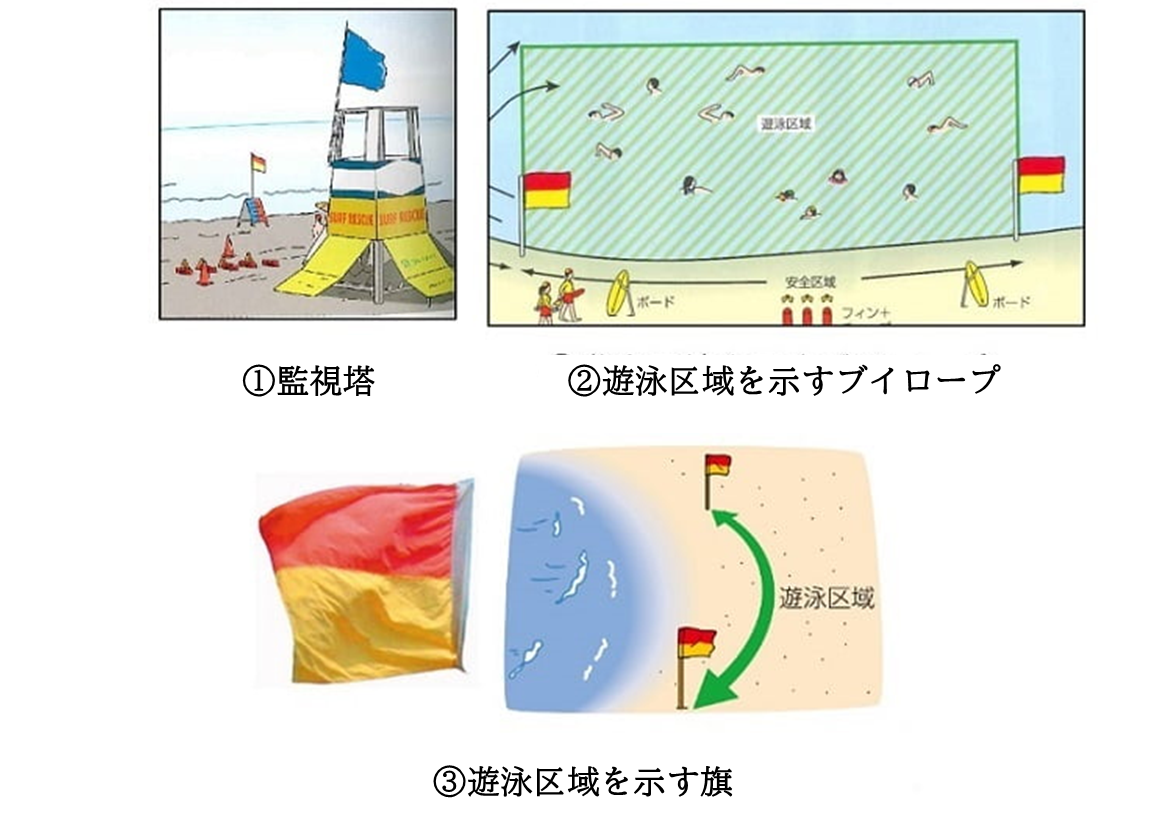

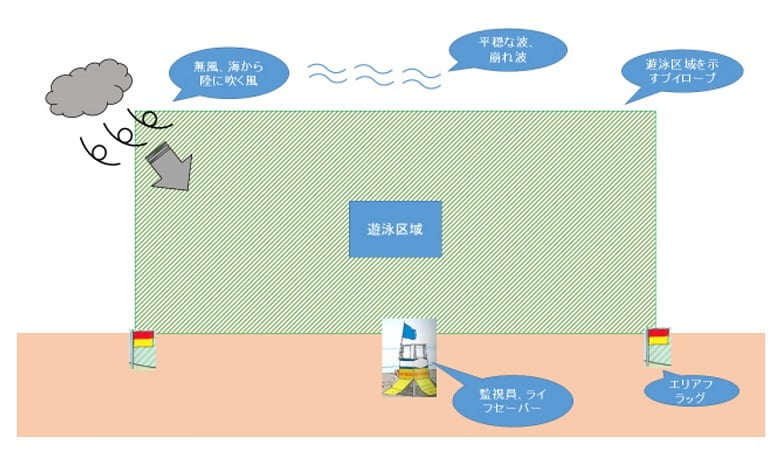

管理された海水浴場とは

- ライフセーバーや監視員等が常駐している

- 遊泳区域を示すブイロープが張ってある

- 遊泳区域を示す旗(エリアフラッグ)が立てられている

遊泳に適した自然条件

- 遊泳に適した自然条件下で泳ぐことも大切です。

- 平穏な波が最も適しています。

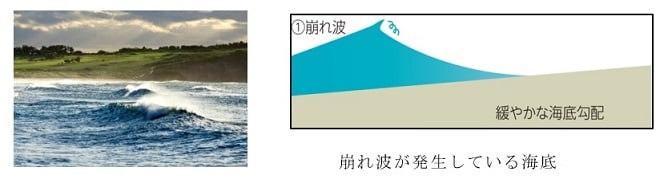

波については崩れ波が比較的適しています。

(崩れ波は遠浅な砂浜で発生しやすい波です。) - 無風又は海から陸へ風が吹いている時

① 平穏な波の例(崩れ波)

- 平穏な波が最も適しています。

注意しなければならない場所の特徴

- 以下のような場所では、急に深くなっている場所や、複雑な強い流れが発生する場所が存在するため、非常に危険です。

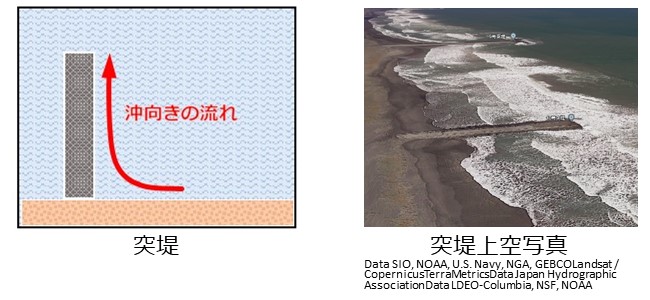

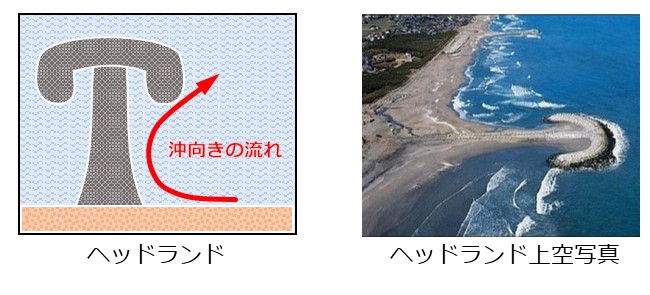

- 突堤やヘッドランドなどの構造物付近

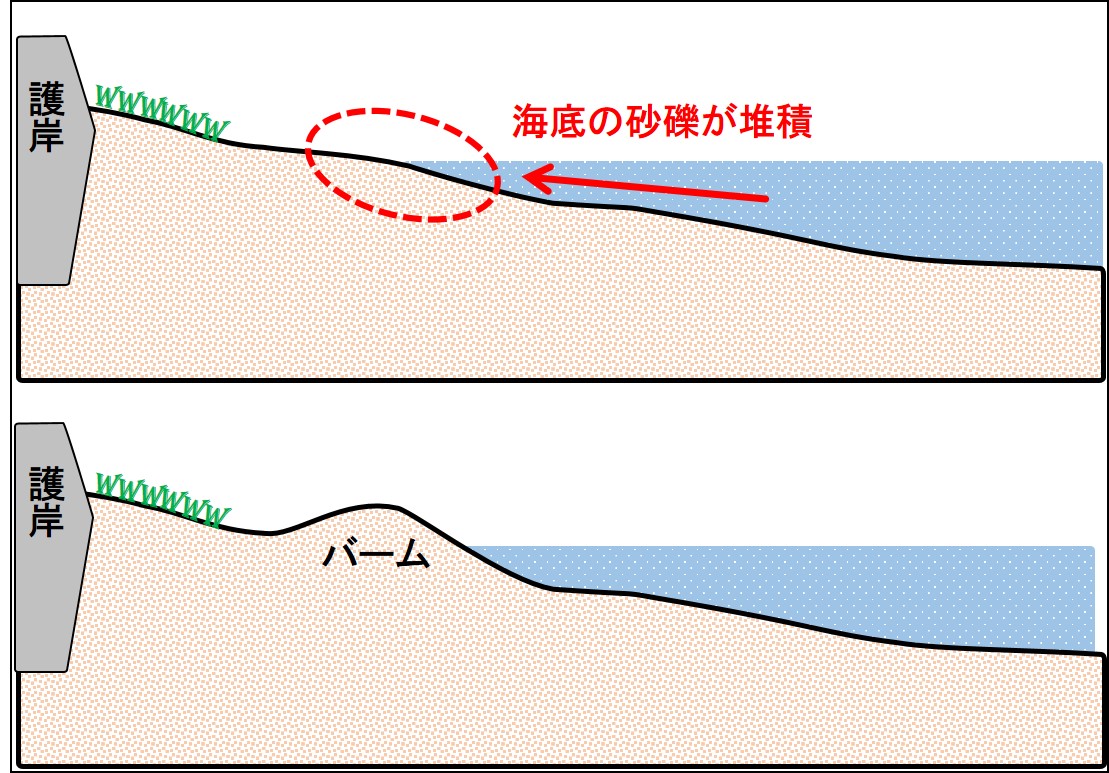

- バームがある場所

① 突堤やヘッドランドなどの構造物付近

突堤やヘッドランド(砂の流出を防ぐための人工構造物)などの構造物付近では、離岸流等の複雑な流れが発生しやすくなることから、泳がないようにしましょう。

突堤やヘッドランド(砂の流出を防ぐための人工構造物)などの構造物付近では、離岸流等の複雑な流れが発生しやすくなることから、泳がないようにしましょう。

また、濡れている構造物は滑りやすく、誤って海に落ちてしまう可能性がありますので、構造物の上で遊ばないようにしましょう。もし、海に落ちてしまった場合、構造物に上がるのは極めて困難です。

② バームがある場所

波の作用によって波打ち際の砂浜に小高い山が形成されます。これをバームといいます。

バームは波打ち際の海底から砂礫が運ばれて形成されるため、バームが形成されている付近では急深になっている場所があるので注意が必要です。

(このような場所では波打ち際付近がふかふかしており足が沈む。打ち寄せる波は、一列でざぶんと砕ける。)

遊泳に適さない自然条件

- 以下のような自然条件下で遊泳するのは危険です。

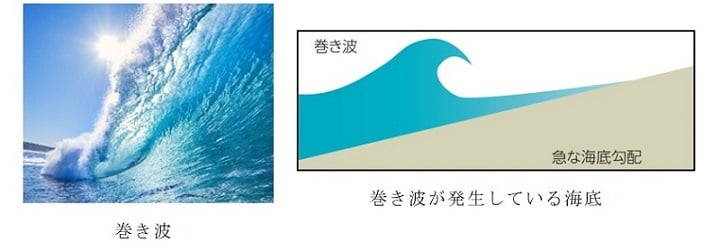

- 巻き波や砕け寄せ波が発生している場合

- 風速は6m/s(※)以下が遊泳に適しているが、陸から海への風の場合は2m/sでも捕まえられないくらいの速さでフロートが流されるので注意が必要である。

- 国土交通省港湾局監修、(一社)日本マリーナ・ビーチ協会:ビーチ計画・設計マニュアル2005より

① 巻き波、砕け寄せ波

遊泳に適した海水浴場の例

遊泳に適していない場所の例

- 遊泳区域外で泳ぐと、水上オートバイやプレジャーボート等と衝突し、重大な事故につながる場合もありますので、必ず遊泳区域内で泳ぐようにしましょう。

遊泳者と水上オートバイが衝突した事故

海岸から沖合い10m~15mで遊泳していた男性が、遊走していた水上オートバイと衝突したもの。男性は頭に裂傷を負い、救急搬送された。

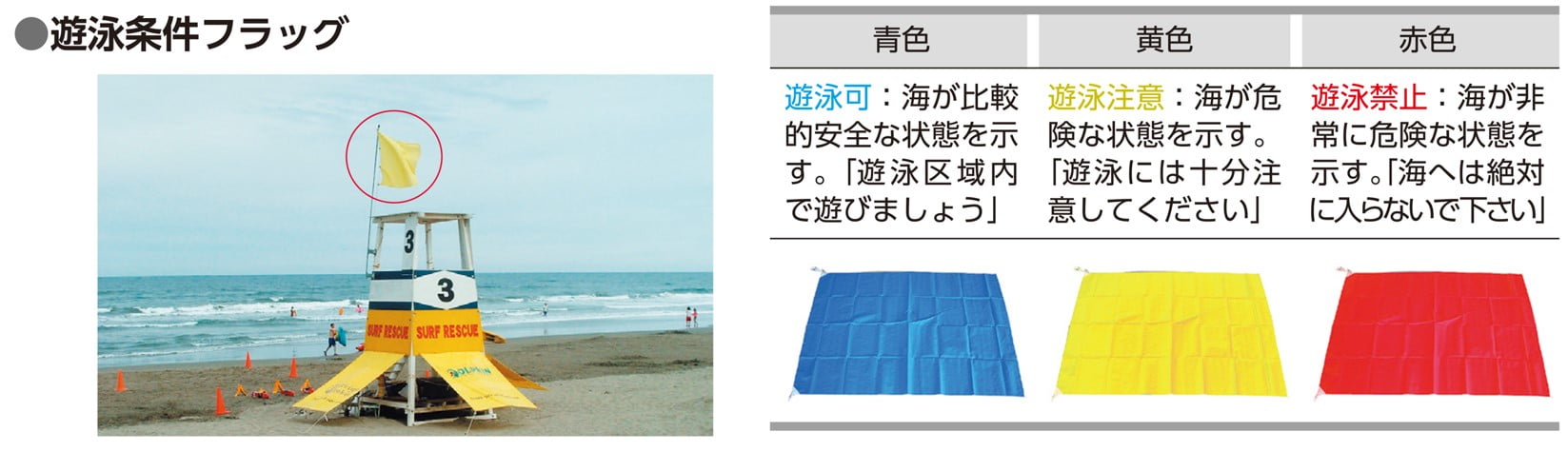

- 管理された海水浴場でも、天候不良などにより遊泳禁止になっている場合は、泳いではいけません。管理者の指示やその日の遊泳条件を青・黄・赤の3色で海浜利用者に知らせるための旗(遊泳条件フラッグ)に従いましょう。

- 津波の発生が予想される場合、海水浴場では、自治体による防災無線や海水浴場管理者・ライフセーバーなどによる情報の周知とともに、場所によっては、津波フラッグの掲揚(下図参照)などで、緊急事態であることが知らされます。津波避難用標識などに従い、落ち着いて、避難経路に沿ってすみやかに避難しましょう。

津波の発生が予想される場合の目印例

気象庁により津波注意報、津波警報、大津波警報を伝える手段として、赤と白の格子模様の四角形の旗を使用するよう定められています。

詳細はコチラ(気象庁HPにリンクしています。)

津波避難について記載されている目印例

津波避難用標識の例

(一社)日本標識工業会資料から引用

参考:川の場合

川での遊泳は基本的に自由とされていますが、地方自治体等により遊泳が禁止されている場所がありますので、地方自治体等から情報を入手して、安全な場所で泳ぐようにしましょう。川の遊び場については⇒コチラ((公財)河川財団 子どもの水辺サポートセンターが発行している「水辺の安全ハンドブック」にリンクしています。)

複数人で行動しましょう

- 家族や友人など、複数人で遊泳を行うことで、万が一異変が生じた際に気付いてもらいやすくなります。

※複数人で行動していても、途中で単独行動をして事故に遭っている方もいるので気をつけましょう。 - 単独で遊泳を行うと、万が一事故が発生しても、すぐに助けを求めることができず、救助まで時間がかかる可能性があります。

やむを得ず単独で行動する際は、絶対に無理をしないようにしましょう。 - 事前に家族や友人に遊ぶ場所や帰宅時間などを知らせておくとともに、こまめに連絡を取るようにしましょう。

4 海にいる危険な海洋生物

海には、クラゲやエイなど、危険な海洋生物がたくさんいます。これらの危険生物に刺されたりした場合は、すぐに海から出て、病院などの医療機関に行きましょう。

応急措置の一例はコチラ(JLA「海やプールで溺れない~クラゲに刺されたら」)

主な危険な海洋生物

- 沿岸部:クラゲ、カツオノエボシ、サメなど

- 岩場や珊瑚礁:ヒョウモンダコ、ガンガゼ、ミノカサゴ類、ウツボ類、イソギンチャク、オニヒトデ、ラッパウニ、アンボイナ等イモガイ類、珊瑚類など

- 砂地:ウミケムシ、エイ、オニオコゼなど

- 岩礁や防波堤付近:ゴンズイなど

- 水中:ウミヘビなど

ヒョウモンダコ

クラゲ

- 危険な海洋生物は、地域や季節によって生息分布が異なります。詳しくは都道府県等の情報を確認しましょう(例として、沖縄県においては、「気をつけよう!!海のキケン生物」として、関連情報がHPに掲載されています ⇒ リンク)。

5 お酒を飲んだら泳がない

- 人はお酒(アルコール)が体内に入ると、判断力や集中力(注意力)の低下や、運動能力の低下などが引き起こされ、本来の泳力が低下し、溺れやすくなります。

- お酒を飲んだ状態で海に入ることは、溺れやすくなるとともに、溺れたときの死亡率も高くなります。お酒を飲んだら海に入らないことを徹底しましょう。

- 仲間同士、お酒を飲んで泳ごうとする人に注意するなど、お互いに気をつけるようにしましょう。

- (公財)日本ライフセービング協会の「飲んだら泳がない」キャンペーンについては⇒コチラ((公財)日本ライフセービング協会HPにリンクしています。)

6 子どもから離れない

- 子どもは大人に比べ危険に対する判断が出来ません。思いがけず小さな波でも足をすくわれ、溺れる事がありますので、保護者の方は、常に子どもから離れないようにしましょう。また、万が一に備えライフジャケットを着用させましょう。

- 水辺に子どもが一人(または子どものみ)でいるのを見かけたら、大人が注意するようにしましょう。

- 波打ち際でも、子どもが波にさらわれ沖に流される事故が発生しています。海に入っていなくても油断は禁物です。

- 海に入るときは大人が先に入り、海から上がるときは大人が後から上がりましょう。

- 海で遊ぶときは、大人は沖側(深い側)にいるようにしましょう。

- フロート遊具やサンダルが流されても、子どもが追わないよう気をつけましょう。

子どもから目を離したために起きた事故

事故者(低学年)は家族4人で海水浴場に来て遊泳をしていたところ、波打ち際に張っていたテントに波が被り始めました。テントの移動作業をするため、保護者が子どもから目を離していたところ、事故者の兄が「弟が溺れている」と伝えてきました。事故者は保護者に救助されたのちに自発呼吸を再開しましたが、搬送先の病院で意識不明のまま入院することとなりました。なお、ライフジャケットは着用していませんでした。

- こども家庭庁の「こどもの事故防止ハンドブック」についてはコチラ(こども家庭庁HPにリンクしています。)

7 自分の体調には素直に耳をかたむけて

- 自分の体調を把握し、疲労や睡眠不足を感じたら海に入らないようにしましょう。

- 海に入る前に、準備運動を行いましょう。

- 寒さを感じたときや、ふるえがとまらないときは、低体温症(ハイポサーミア)の初期症状の可能性があります。低体温症が進むと危険ですのですぐに陸に上がり、

- 濡れた衣服を脱いで体の水気を取る

- 乾いた衣服に着替える

- 毛布を羽織る

- 温かいものをゆっくりと飲む

- 熱中症予防のために帽子の着用やこまめな水分補給、塩分補給を心がけ、直射日光に長時間当たり過ぎないように注意しましょう。